西川 匠

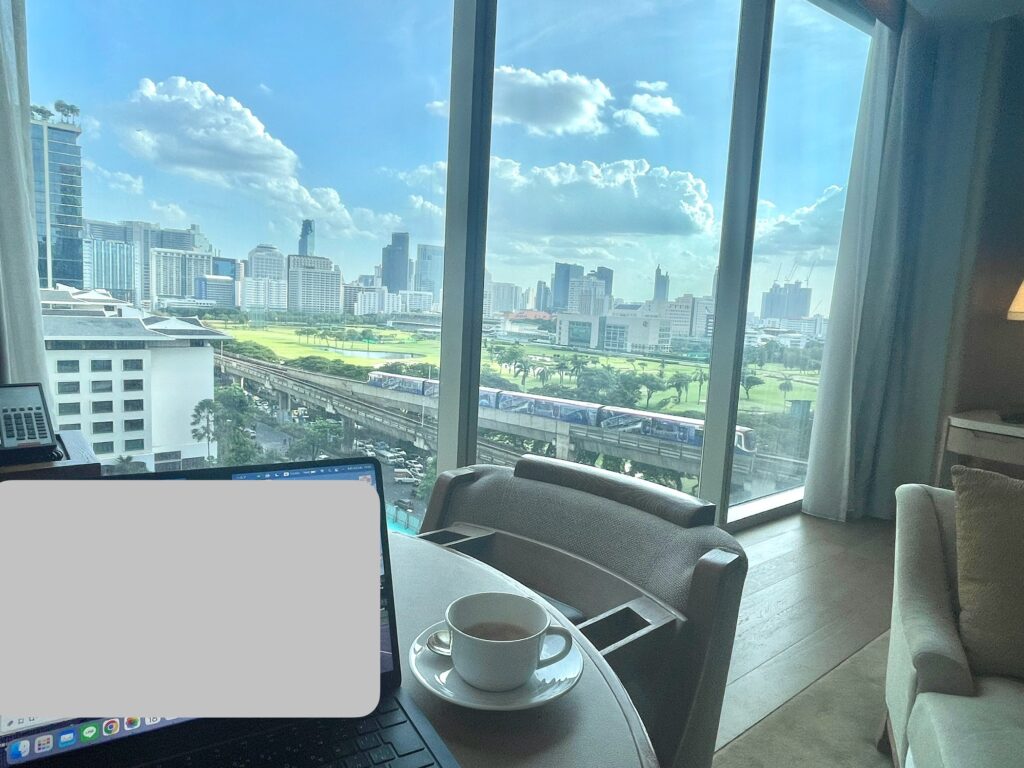

バンコク市内のホテルより。

2023年8月。

バンコクでの2週間の遠征を終え、帰国前の滞在先ホテルでこれを書いている。

今回の遠征、1週目のある日、選手が一時生死をさまよう事態になってしまった。

理由は重度の熱中症である。

バンコクの夏はかなり暑い。

日本の夏と比べると、気温は日本と同じかやや低めだけど日差しが強く照り返しがキツイ。

毎年、参加選手の3割は何かしらの体調不良を訴えるほど過酷なトーナメントといわれる。

当然、そんな中でも選手のコンディショニングを最大化するのが僕たちトレーナーの仕事。

熱中症対策の基本的な知識として、

・こまめに水分を摂っても、出ていく水分(+電解質)の量には勝てない

・だから、練習や試合前・合間にその分を蓄えることが重要

・食べ物も水分なので、合間に積極的に食べること

がある。

だから、バンコクの遠征の時はこれらを選手に必ず伝えた上で、特に朝食はしっかり摂ることを勧めている。

↑バンコク遠征ではアパートを借りて自炊することが多いので、しっかり朝食は摂って栄養も水分も蓄えた状態で朝一の試合に臨む。

※メンバー分の朝食は西川が自炊するので超大変(白目)

こうした事前準備が功を奏して、例年他国の選手よりも高いパフォーマンスを維持できていると感じていた。

しかし今回は、それでも防ぐことはできなかった。

午前9時に試合が始まり、

10時には気温36℃を超えていた。

試合も長いラリーが続く一進一退の攻防で、

試合が終わったのは12:30ごろ。

この灼熱の中、3時間半もぶっ続けで動き回ってたら、どんなに対策をしてても完全に防ぐことは難しいだろう。

↑試合開始から2時間が経った時の写真。

もうすでに体力の限界近い状態だった。

試合中は、原則としてトレーナーや選手側のスタッフはコートに入れない。

選手の申告を通して、レフェリーが大会メディカルを呼ぶことでしか対応はできない。

ただもちろん選手も試合を諦めたくないので、限界まで頑張ろうとする。

といった状況だった。

試合の終盤になると、選手はフラフラな状態で試合を続けていた。

(この時点で中等度以上の症状だったと思う)

もちろん僕もただ見ているわけではなく、

チェンジコートの間に主審に、彼がかなり危うい現状だと伝えた上で、

・コート脇にドクター含めたメディカル陣とタンカーを準備

・アイスバスの準備

・救急車と近隣病院受診の手配

をお願いし、試合終了と同時に対応できるようにお願いをしていた。

結局、試合は最後までやり抜いたが、終了と同時に選手はベンチから動けなくなった。

経口補水液は持っているが、意識が朦朧として自分で水分を飲むことができない。

完全に重度の熱中症、即救急搬送が必要な事案だ。

しかし、ここからの大会メディカルの対応は、お世辞にも良いとは言えなかった。

アイスバスはそもそも会場に無く、使える空冷室もないため、屋外でのバイタルチェックから始まった。

すでにほぼ意識はないのだが、救急車を呼ぶ気配もない。

(試合中の時点で呼んでおいてと伝えたが動いてくれず)

選手はなんとか一言二言話すことはできる程度で、「全身が痛い」と絞り出すのがやっと。

この対応を放置していてはヤバいと思い、ドクターに直接交渉し、今すぐ救急車の手配と到着まで冷えた部屋に移動すること、できる限りの氷を袋に詰めて全身を冷やすことを僕から指示した。

“Head ache”というワードを聞いて、やっとドクターの表情が変わり動いてくれた。

・

・

・

・

そこから約10分後、救急車が到着。

しかし、この救急車の搬送スペースも空調が効いておらず

(夏場の車内の温度のまま!)、ここに選手を乗せて病院に向かうしかなかった。

当然すぐ車内が冷えるはずもなく、選手の発汗は尋常じゃない量になり、呼吸も弱まっていく。

この時は、僕も一瞬だけど最悪のケースが頭をよぎった。

(同時に、自分が付いていて死なせるわけにはいかないとも思った)

幸い、会場の近くにグローバル規模の大きな病院があり、5分ほどで到着。

その場でスタッフに容体を伝え、僕は選手の旅行保険の手続きやら保護者への連絡やら。

そこからは、さすがにグローバル病院の救急、素晴らしい対応で選手の容体は回復し、意識も無事戻った。

重度の熱中症でRhabdomyolysis(横紋筋融解症)の後遺症が残らないよう一日入院することになったが、なんにせよ大事には至らず、翌日無事退院となった。

(なぜか退院祝いにゾウさんのプレゼント笑)

その後も、特に後遺症などは残らず、2週目は試合にも復帰でき、ベスト4まで勝ち上がることができた。

※入院費用も旅行保険で賄ったのでゼロにできた。

今回、自分に反省点がいくつもあった。

挙げればキリがないけど大きくは、

① 大会側の設備(アイスバスの有無・冷室が確保できるかなど)や対応力・対応のスピードを過信していた

② これにより、「最悪の事態にはならないだろう」と心のどこかで甘く見積もり、中等度を超える熱中症の症状が出た時点でも、選手にリタイヤを伝えることをしなかった

の2点。

発展しているとはいえ、先進国ではないタイの大会で日本と同じレベルのメディカル体制を求めることがそもそも甘かったと猛省した。

僕たちが日本で学んでいるリテラシーが、そのまま他国にも通用するわけではない。

何度も遠征を重ねて理解していたはずなのに、心のどこかに油断があったように思う。

とはいえ、選手も1遠征に大きな費用と時間をかけ、また大会の結果で将来が変わるため、簡単にリタイヤできないという気持ちも痛いほどわかる。

できるだけ完全燃焼させてあげたいし、そのギリギリを見極めるのが本当のリスク管理であり僕たちトレーナーの仕事だから、常に「熱中症が中等度以上だからリタイヤさせる」が正しい選択ではないと思う。

(今回に関しては、大会メディカルの対応力への見積もりが甘かったことに尽きる)

自分としては、「ギリギリの三歩前」くらいの対応をしたつもりだったが、結果的にギリギリの一歩前くらいになってしまった。

最悪の事態にこそならなかったが、反省点の残る帯同になった。

今回のコラムは、僕の忘備録と戒めを兼ねて書いたものだが、読者の皆さんにも海外遠征のリアルは多少伝わったかと思う。

少なくてもこうした対応は頭に入れた上で、英語でコミュニケーションを取り、時には現地スタッフに対してリーダーシップを取らなければならない。

海外遠征というとキラキラしたイメージを抱く人もいるが、現実はこんな風にシビアな世界。

と同時に、ここでしか経験できない世界もたくさんある。

上手くいったことや失敗したこと、ヒヤリとした緊張感の中で選手たちと楽しみながら過ごす毎日は、お金では決して得られない財産になる。

今回は本当にタフな遠征だったけど、実はこのバンコクはもう一つ、大きな思い入れがある場所でもある。

僕のキャリアが大きく変わったキッカケになった場所。

この話は、スポーツを目指しているセラピストにとっては参考になることが多い話だと思うので、次の機会にコラムにしようと思う。

全然関係ないけど、コートの向こうに見えるお寺みたいなやつ、火葬場なんですよね。

練習や試合中に匂いがくることもしばしば。

そんなリアルも含めて、海外遠征は大変だけど大好きです。

それじゃ今日はこの辺で。